由春天步入初夏,仿佛乘坐高铁,自己在舒适的车厢里寸步未动,但飞奔列车的窗外,不经意间已向你展示另外一番风景。这让我想到宋代诗人范成大的《喜晴》:“窗间梅熟落蒂,墙下笋成出林。连雨不知春去,一晴方觉夏深。”此诗说,尚在“不知春去”之际,便有“方觉夏深”的感觉,似也表明:春夏时令的更替多半蹑手蹑脚,掩人耳目,常在不知不觉中悄悄地改季换装。

翻开异彩纷呈的中国文艺史,你或许会有种感觉,尽管历代文人墨客对春夏秋冬四季都有描绘,但和其他季节相比,表现夏天的作品明显较少。

不过,文艺创作向来不只是看重数量,还十分注重质量,讲究“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”(李方膺《梅花》)。不妨从中国文化中吟咏和表现夏天的芬芳百卉里,拈出几枝让人怦然心动的琪花瑶草,或普通的小花小草,在“一花一世界,一叶一如来”的观照和欣赏中,跨入中国人精神世界那气象万千的宝殿,窥探其博大与深邃、丰富与精微……

苦夏

作为一年四季中的第二个季节,夏天最显著的气候特征,便是气温高,时有暴雨,大自然进入旺盛生长期。明代高濂《遵生八笺·夏卷》云“孟夏之日,天地始交,万物并秀”,描绘了夏日炎炎,天地之气交汇,万物繁茂生长,呈现欣欣向荣的景象。

夏日阳光充足,有益于植物生长,但炎热酷暑,也给人们的生产生活带来艰难与困苦。早在近三千年前的西周晚期,我们的先民对此便有深切的感受。《诗经·小雅·四月》开篇“四月维夏,六月徂暑。先祖匪人,胡宁忍予”,就是咏叹炎炎夏日之下,迁徙跋涉备受高温煎熬之苦。

唐代诗人李绅脍炙人口的《悯农》,将夏日农夫辛苦劳作的画面,勾勒得简明而动人:

锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

烈日当空的正午,大地如火炉般热气腾腾,农夫忍受炽烈骄阳和地蒸热浪的上下烘烤,依然弯腰在田地里劳动。“汗滴禾下土”的特写镜头,甚至让我们感受到那大滴大滴的汗珠,坠落在灼热土地上发出的吱吱声,冒出一缕缕的白烟。“春种一粒粟,秋收万颗子”,乃农民血汗浇灌的结果,因而诗人发出“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”的喟叹,振聋发聩。这既是对一切不知稼穑艰难者的告诫,更在千载之下给人爱惜粮食的警策。

白居易的佳作《观刈麦》,虽也有“足蒸暑土气,背灼炎天光。力尽不知热,但惜夏日长”的描写,但旁观者同情意味比较明显,不像李绅在同情和悲悯农夫艰苦劳作的同时,还表达对农民创造力和劳动果实的尊重与珍惜,隐含和包蕴着一份对劳动人民深深的敬意及感恩之情,在悯农的吟叹中透显出悲剧的崇高感。如此思想艺术境界,在古典诗词的悯农诗中,实属凤毛麟角。

说到盛夏炎日对农事艰辛的影响,不能不提《水浒传》第十六回《杨志押送金银担,吴用智取生辰纲》里,扮作挑酒夫的梁山好汉白胜,在烈日下一边擦汗,一边高声吟唱的诗作:

赤日炎炎似火烧,

野田禾稻半枯焦。

农夫心内如汤煮,

公子王孙把扇摇。

此诗乃宋元时期无名氏所作,能被大才子施耐庵在心爱的作品中引用,足以说明这一不见经传的民歌有其独到价值。该诗前两句先声夺人,从天空写到大地:天上烈日当头,骄阳似火;地上田野龟裂,稻禾焦枯。后两句由天地返回人间,写面对毒热肆虐、旱情如虎的灾害,农夫百姓与公子王孙之间,竟是迥然不同的感情反映和生活状态:前者眼见稻禾枯死,心急如焚;而后者则逍遥自在,摇扇纳凉。《水浒传》转述此诗,既揭露了北宋王朝阶级矛盾的对立与激化,又为官逼民反的侠士好汉聚义水泊梁山,做了很好的铺垫。

当然,更多写炎夏之诗,不一定关涉社会不公的内容,而是吟咏酷暑对人的心情和生活、对大自然生态,产生怎样的危害和影响。杜甫《毒热寄简崔评事十六弟》开头几句,可谓将这点刻画得淋漓尽致:

大暑运金气,荆扬不知秋。

林下有塌翼,水中无行舟。

千室但扫地,闭关人事休。

此诗写于唐代宗大历元年(766),诗人从云安(今重庆云阳)漂泊到夔州(今重庆奉节),人生地不熟,又遇酷暑煎熬,乃向舅父之子崔评事诉说蜀中大旱苦况。诗作描述烈日如火炉,大地似蒸笼,不仅鸟躲入林荫不敢飞翔,河流也不见舟楫行驶,人们只能困守家中,无法外出忙碌。杜甫确乃大手笔,寥寥几句,便勾画出大暑毒热之下,万物难以喘息、世界近于死寂的境况。

杜甫还有两首写夏天的诗《夏日叹》和《夏夜叹》,其前诗有句云:“上苍久无雷,无乃号令乖。雨降不濡物,良田起黄埃。飞鸟苦热死,池鱼涸其泥。万人尚流冗,举目唯蒿莱。”此诗写于唐肃宗乾元二年(759),时值夏季,关中一带赤日炎炎,久旱无雨,造成鸟死鱼涸、大量饥民流离失所的情况。杜甫秉笔直书,诗作对大旱之灾作真实描绘,不愧为“史诗”也。

在写炎夏炽热的诗篇中,孔子四十七代孙、宋代诗人孔平仲的《大暑》,似也发着四十摄氏度以上的高烧,让你觉得这世界的一切,仿佛都被开水烫过:

泽国已炎暑,夏天仍永朝。

炙床炉焰炽,薰野水波摇。

飞鸟不敢度,鸣蝉应自焦。

可怜花叶好,憔悴苦霜凋。

水乡泽国最热之时,夏天却霸座永不退场;炽热睡床如炉火烘烤,熏蒸的野外似沸水波摇;飞鸟不敢翱翔于天空,鸣蝉已晒近焦枯;可怜花木枝叶虽在,憔悴耷拉如霜打般凋残。从地点到时间、从室内到野外、从天上飞的到地上长的,诗人一一检视描绘之物的生存状态,将整个天地间如桑拿蒸笼般的酷热,及酷热对万物的笼罩与影响,在寥寥四十字之内,刻画得让人如临其境、感同身受,实非一般手笔。

避夏

盛夏暑日,热浪滔滔,铺天盖地,万类难逃。外在气温居高不下,不仅让人身体难以承受、苦不堪言,更引起人心里烦闷不堪、焦躁难安。刘勰《文心雕龙·物色》云“物色之动,心亦摇焉”,“滔滔孟夏,郁陶之心凝”,正言此意。

不过,人作为万物之灵长,宇宙之精华,自有“逢山开路,遇水搭桥”的办法。除了可用种种物理方法降温纳凉以外,先贤早就发现,心理调节,或曰保持一份宁静的心情,也可筑起一排颇有隔热功能的幕墙,抵御外界那气势汹汹的热浪。白居易的佳作《苦热题恒寂师禅室》即言此幕墙的作用:

人人避暑走如狂,

独有禅师不出房。

可是禅房无热到,

但能心静即身凉。

人人疯狂逃避酷暑,恒寂法师却稳坐禅房;禅室虽异常闷热,禅师心静即自感身凉。在白居易看来,屏蔽外界的纷扰,保持内心的宁静,可以让你身处苦热之中,却有凉爽之感,也是预防和治疗苦热的妙方。俗谚“心静自然凉”,便源出此诗。

白居易还有一首写夏天的五言排句《夏日闲放》:

时暑不出门,亦无宾客至。

静室深下帘,小庭新扫地。

褰裳复岸帻,闲傲得自恣。

朝景枕簟清,乘凉一觉睡。

午餐何所有,鱼肉一两味。

夏服亦无多,蕉纱三五事。

资身既给足,长物徒烦费。

若比箪瓢人,吾今太富贵。

诗中所表现的恬淡自适的心情,正是“心静即身凉”的最好说明,两者有异曲同工之妙。

在中国文化里,夏意味着“火”与“热”,几乎就是“凉”与“静”的反义词。而火、热、凉、静,既可由外在客观环境所导致和扩大,也可由人的内在主观心理萌发和升级。客观与主观、外在与内在,两者既常常交相互感,同频共振;也往往彼此抵触,分道扬镳。《庄子》里说,有个名叫张毅的人,达官富贵之府,县薄小户之门,无不攀缘奔走,结果“行年四十而有内热之病以死”。这表明,诸如夏暑之类的“外热”虽要躲避防范,但人主观的“内热”之病也不可忽视,同样需要保持警惕和防治。

如果说,人间世事与自然界一样,也有寒暑冷暖和阴晴圆缺,那么,凡尘社会夏季高温的指针,则多在欲望和利益的刻度上摆动。所以,司马迁在《史记·货殖列传序》中说“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,此之谓也。

避夏,尤其是中国文化里的避夏,就包括避开旺盛的欲望之火、躲避不当的逐利之热、规避无尽的攀比之风,从而涤去内心的烦躁郁闷,斥退炎夏带来的暑气蒸腾,获得一段轻松自适、平和宁静的时光。中国文人及禅宗艺术中,注重创造“无上清凉世界”,就是为了“避”这个心中之“夏”,抵御尘世过度的喧嚣与火气,接近老子《道德经》所说“夫唯不争,故天下莫能与之争”的境界,得到一种超越普通凉爽的怡然自得的舒适感。

宋代诗人唐庚有“小东坡”之称,他的佳作《醉眠》,便颇有几分此类“自在”的意趣:

山静似太古,日长如小年。

余花犹可醉,好鸟不妨眠。

世味门常掩,时光簟已便。

梦中频得句,拈笔又忘筌。

此诗的诗眼是“世味”一句,正因为诗人对尘世的纷扰和嘈杂,常掩门扉并漠然置之,能够超脱于欲壑难填的苦恼之上,又超越于利益追逐的奔忙之外,才会有“山静似太古,日长如小年”的生命颖悟,才会有“余花犹可醉,好鸟不妨眠”的潇洒与放达,才会在夏日中不觉得“时光”的难熬,反而能感受到躺在凉席上的舒坦,才会产生“梦中频得句,拈笔又忘筌”的陶然自得与幽默调侃。诗人于炎夏中悟出岁月的悠长和美好,正在于他心中对欲念的过滤和涤荡,走出夏日难熬的尘嚣跑道,拐弯踏上树影婆娑的山野小路,从而品味到契合生命自然的音韵旋律。

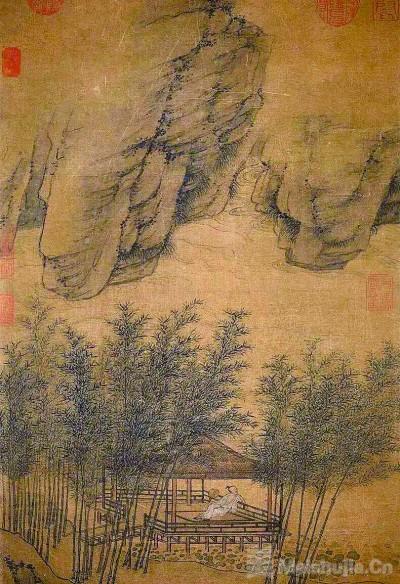

在群星璀璨的中国文化长廊里,明代的文徵明是个重量级的明星,他不仅绘画和书法出类拔萃,诗文和鉴藏也堪称一流。他是绘画史上画夏景最多的画家之一,其所绘夏日景致,如《真赏斋图》,茂林修竹环绕四周,古松掩映之下,两三间老屋在假山怪石背后有藏有露,其中人物悠闲对谈,尤显超然物外。他所绘真赏斋,乃收藏家华夏的宅院,透显的却是自己的心境——俗世之夏在优雅从容的感怀中,如凉风袭来,暑气顿消。

文徵明笔下的夏日景致,许多都有这种以幽静对抗炎热的特征。他画于1539年的《古树茅堂图》,表现夏日闲居品茶之景。其上题诗云:

永夏茅堂风日嘉,

凉阴寂历树交加。

客来解带围新竹。

燕起冲帘落晚花。

领略清言苍玉麈,

破除沉困紫团茶。

六街车马尘如海,

不到柴桑处士家。

尽管夏日永驻,暑热难当,或曰车水马龙,人声鼎沸,但“六街车马尘如海,不到柴桑处士家”,我自有隔热隔音的“净土”,将滚滚红尘拒之门外,享用一片清凉世界,以安顿身心,修身养性,岂不妙哉。对于这种心情和境界,后来的乾隆似乎也颇欣赏。他在这幅著录于《石渠宝笈》的《古树茅堂图》上御题诗句说:“诛茅结宇绿荫嘉,幽事山中日以加。客到忘言惟对竹,童来携酒便斟花。”诗句隐约流露出乾隆对摆脱俗务、逍遥山林的羡慕。

赏夏

中国古代文人的心中,每个季节都有自己独特的风景。宋代汪洙《神童诗》云:“春游芳草地,夏赏绿荷池,秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。”

不过,此诗虽然出色,但对于长达数月的每个季节来说,又嫌过于简略,无法尽显其丰富内涵和美妙景致。以我们谈论的话题来说,夏天简直就似一幅五彩斑斓、气象万千的风物长卷,其中有烈日当空的艳阳,也有朝晖夕阴的彩霞;有热浪蒸腾的大暑,也有气候宜人的初夏;有蛙声一片的躁动,也有夏夜凉风的静谧;有绿树浓荫的繁茂,也有荷塘月色的优雅……

且看南宋著名诗人杨万里两首写夏天景色的七言绝句:

泉眼无声惜细流,

树阴照水爱晴柔。

小荷才露尖尖角,

早有蜻蜓立上头。

——《小池》

毕竟西湖六月中,

风光不与四时同。

接天莲叶无穷碧,

映日荷花别样红。

——《晓出净慈寺送林子方》

如果说,前诗仿佛四帧工笔小景连缀而成的连环画,以小巧玲珑、天真有趣取胜;那么,后诗则如一幅泼墨挥洒、纵笔渲染的大写意画,以气势阔大、境界壮美夺魁。前者写泉“无声”、写流曰“细”、写水言“柔”、写小荷的尖尖角、写小蜻蜓立上头,诗中的每个画面都聚焦景物的“小处”和“细部”;而后者则相反,通篇极目远眺,写整个西湖的浩渺风光、写其六月景色与四时迥异、写满湖莲叶水天相接、写别样荷花与丽日相映生辉,诗篇的镜头转换,无不“大处”落笔、“宏观”着墨。两首诗虽然表现手法不同,画面大小更有差异,但都有着形象鲜明生动、情趣充沛感人的共同特点,均给人以悦心明目的审美享受。

瞭望中国文艺的繁星夜空,以写荷花而熠熠生辉者指不胜屈,可谓群星璀璨。汉乐府民歌《江南》:“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”把鱼莲嬉戏的场景和采莲人的欢快心情,表现得轻盈而动人。王昌龄的《采莲曲》:“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。”描绘罗裙与荷叶共色、人面与花容同开,听闻采莲歌声,方知池中人来的画面,有色有声,转折起伏,让人怦然心动,欣然而喜。白居易也有一首《采莲曲》:“菱叶萦波荷飐风,荷花深处小船通。逢郎欲语低头笑,碧玉搔头落水中。”将采莲女喜遇情郎,羞涩低头微笑,头上碧玉簪不意落入水中的情态,刻画得细致入微,情景并茂,宛在眼前。

说到借采莲传达爱情,不禁令人想起南北朝乐府民歌《子夜四时歌·夏歌二十首》里的两首:

朝登凉台上,夕宿兰池里。

乘月采芙蓉,夜夜得莲子。

——《夏歌二十首》之八

青荷盖渌水,芙蓉葩红鲜。

郎见欲采我,我心欲怀莲。

——《夏歌二十首》之十四

这是写劳动,也是写爱情;是写采莲,也是借物抒情。“莲子”常被谐音念作“怜子”,“怜”者,爱也;“子”者,男子也。这两首夏歌的主角,显然都是妙龄女郎,她们乘夜晚凉爽采莲,也在月色下会见情郎,互吐衷肠,表达爱慕之心。恰如刘禹锡的一首《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”也是以谐音双关手法,取夏天暴雨习见的情景,明确而又含蓄地表达微妙感情。

当然,借莲抒情最杰出者,或者说,借接天莲叶触碰最高天际线者,无疑要推北宋大儒周敦颐的散文名篇《爱莲说》。请看其中佳句:

自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

此篇在众多写莲作品中出类拔萃,关键在它没有停留在描写莲的外在形貌“中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植”上,而是以如炬慧眼,发现并挖掘出“莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的内在品格,“可远观而不可亵玩”的凛然风骨,以及“莲,花之君子者也”的独到而颇具崇高感的结论。

托物言志,是中华文化的重要审美特点,也是中国文艺表现生活的重要方法。此篇表面歌颂莲,实为赞扬像莲一样的君子人格,意在托物言志,为君子这一中华民族千锤百炼的人格基因、中华儿女崇尚的集体人格,进一步施肥修枝,补气固本,以在充斥世态炎凉和名利冲突的现实生活中,弘扬正直清廉的气节、坚贞不渝的品格和高雅不俗的情趣。

朗朗乾坤,炎炎夏日,我们只在中国文化名山大川的一泓小池旁略微留步,对先贤吟咏莲的诗文匆匆观览,便得到如此丰盈的教益;若检视先辈对世态万象的其他观照和歌吟,其收获之多之大,当可见一斑也。

消夏

消夏,与避夏、避暑的意思相近,都是指消除、消退、避开、避免暑热。这里之所以把“消夏”单独拎出来谈,是因为在中国传统文化里,尤其在中国文人的生活里,消夏除了指消除和避免暑热外,还指用消遣而充实的方式度过夏天,也就是用自己感觉愉快并有益的事来消磨暑热闲暇时光。

“销夏”一词,或源自江苏苏州的销夏湾,此地相传为春秋时吴王避暑之处,唐代陆龟蒙有《销夏湾》诗咏之:“遗名复避世,销夏还销忧。”白居易亦有《销暑》诗:

何以销烦暑,端居一院中。

眼前无长物,窗下有清风。

热散由心静,凉生为室空。

此时身自得,难更与人同。

诗作描述消暑需居所敞快通风,保持内心宁静,彰显诗人追求内心安宁和生活自在的态度。此处的消夏,主要指通过窗下清风或心静散热的方式解暑消忧。

不过,伴随岁月演进,“消夏”逐渐成为明清文化史里的一个重要概念。一些文人著述,特别是书画类著录,常以“消夏”或“销夏”(消、销通假)作书名。孙承泽的《庚子销夏记》、高士奇的《江村销夏录》、吴荣光的《辛丑销夏记》、端方的《壬寅消夏录》,被称为鉴藏书画、考评作品的“四大销夏录”,是研究中国书画艺术史的重要资料。

书画圈之外,也有不少文人学者取“消夏”为书名。俞樾的《九九销夏录》、叶德辉的《消夏百一诗》,以及现代朱自清的《外东消夏录》等,都将经史杂谈、诗文轶事、见闻感想类的随笔著述,以“消夏”名之。如俞樾在其自序中所说:“壬辰夏日,余在吴下,杜门不出,惟以书籍自娱。渔猎所得,则录之;意有所触,亦录之……不足言著者,聊以遣日而已,故题曰《九九销夏录》。曰‘九九’者,以夏至后亦有九九之俗语也。”

纪昀颇获盛誉的《阅微草堂笔记》,曾与《红楼梦》《聊斋志异》并称而风行海内,其实也是一部消夏录的辑集。该书第一至六卷的名称为《滦阳消夏录》,原系独立成书,是纪昀在滦阳(今承德)总纂《四库全书》时,“编排秘籍”之余,“昼长无事,追录见闻”,遂成《滦阳消夏录》,“遽为书肆所窃刊”,一时洛阳纸贵,乃续写另外四种,也曾分别刊行,最后才合成一书并取新名。说《阅微草堂笔记》脱胎于“消夏录”,或曰就是一部“消夏录”,仿佛对一位大名人呼叫儿时小名,虽不够恭敬,却感亲近,起码不能算错。

先贤们为什么不避凑热闹之嫌,常以“消夏录”冠名著述?清代袁枚的一首五言律诗《三伏》,似透露些许消息:

炎帝代辞客,幽人得自如。

门无朱鬣马,家有白云车。

雨久荷花密,风高杨柳疏。

年年三伏日,添著几行书。

“三伏”一词,含义有二:首言入伏是一年中最为炎热且湿闷的时段,万物皆显疲惫慵懒;次言这段时光,人宜静不宜动,当在阴凉处蛰伏,以避免中暑。

袁枚是活跃于乾隆时期的文坛大家,其居住的随园,经常车马盈门,访客不断。此诗说三伏天“炎帝”帮他辞绝来客,使其获得“幽人得自如”的难得时光,因而才有“年年三伏日,添著几行书”的收获和喜悦。袁枚的《小仓山房诗集》三十六卷里,还收有同名《三伏》的七言绝句,表达相同的感受:“空山三伏闭门居,衫着轻容汗有余。却喜炎风断来客,日长添著几行书。”

原来,文人著书时常冠“消夏”之名,除消暑解热之意外,还包含珍惜夏日幽居的宝贵时间,闭门读书修身,笔耕砚田,以不让岁月虚度的愿望和祈求。佛教有“坐夏”之训,乃言夏天暑热雨多,僧人安居不出,坐禅读经,这也是说要利用夏天不宜外出的时机,读书冥思,充实自身。

请看宋代曾几的《大暑》:

赤日几时过,清风无处寻。

经书聊枕籍,瓜李漫浮沉。

兰若静复静,茅茨深又深。

炎蒸乃如许,那更惜分阴。

再看清代赵翼的《消夏绝句》:

消磨长日仗丹铅,

常苦巾箱少逸篇。

解事童奴传好语,

门前新到卖书船。

如何过大暑?如何消夏?曾几和赵翼都推重读书,认为读书乃消暑度夏的上佳选择。曾几甚至强调“炎蒸乃如许,那更惜分阴”,说绝不能因为天太热而放松读书,浪费哪怕一分光阴。

读书者,读天读地,读人读物,读古读今也,乃认识自然万物、知晓世道人心、走好人生之路的不二法门。莎士比亚说:“书籍是全世界的营养品。生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”实乃金玉良言。先贤们主张并践行以读书赏画来消暑度夏,神游八极,俯仰自得,不仅是心静去热的妙药,还是宁静致远的良方——前者贴近生活美学,后者指向生命哲学。

在中国文化的夏日园林里游览,尚有一些好玩景点未看,如传统绘画的亭台水榭,传统哲学的深邃庭院,均是曲径通幽,乱花迷眼,让人沉醉之处。且待他日再会,共同畅叙这文化园林中的万千风华。

(作者:钱念孙,系安徽省社会科学院研究员、安徽省文史研究馆馆员)